Samarra Abbasiyah

سامَرّاء | |

Menara spiral Masjid Agung Samarra | |

| Lokasi | Samarra, Kegubernuran Salah ad Din, Irak |

|---|---|

| Koordinat | 34°21′42″N 43°48′07″E / 34.36167°N 43.80194°E |

| Jenis | Kota |

| Sejarah | |

| Pendiri | al-Mu'tashim, Kekhalifahan Abbasiyah |

| Didirikan | 836 |

| Ditinggalkan | sekitar tahun 892, dengan pemukiman sebagian setelahnya |

| Catatan situs | |

| Kondisi | Hancur |

| Nama resmi | Kota Arkeologi Samarra |

| Kriteria | Kultural: ii, iii, iv |

| Nomor identifikasi | 276 |

| Pengukuhan | 2007 (Sesi ke-31) |

| Endangered | 2007– |

| Luas | 15.058 ha (37.210 ekar) |

| Zona pembatas | 31.414 ha (77.630 ekar) |

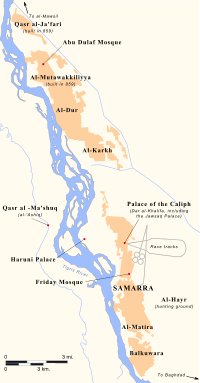

Samarra adalah sebuah kota di Irak tengah yang menjadi ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah dari tahun 836 hingga 892. Didirikan oleh khalifah al-Mu'tashim, Samarra sempat menjadi kota metropolitan besar yang membentang puluhan kilometer di sepanjang tepi timur Sungai Tigris, tetapi sebagian besar ditinggalkan pada paruh kedua abad ke-9, terutama setelah kembalinya para khalifah ke Bagdad.

Karena periode pendudukan yang relatif singkat, reruntuhan luas Samarra Abbasiyah masih bertahan hingga zaman modern. Tata letak kota tersebut masih dapat dilihat melalui fotografi udara, yang memperlihatkan jaringan jalan, rumah, istana, dan masjid yang direncanakan. Penelitian yang membandingkan bukti arkeologi dengan informasi yang diberikan oleh para sejarawan Muslim telah menghasilkan identifikasi banyak toponim di bekas kota tersebut.[1]

Situs arkeologi Samarra ditetapkan oleh UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia pada tahun 2007, menyebutnya sebagai "rencana kota besar kuno yang paling terawat."[2] Kota modern dengan nama yang sama terletak di dalam reruntuhan Abbasiyah.

Etimologi

[sunting | sunting sumber]

Toponim Samarra diketahui telah ada sebelum periode Islam. Penulis klasik menyebutkan nama tersebut dalam berbagai bentuk, termasuk Yunani "Suma" (Σουμᾶ), Latin "Sumere", dan Suryani "Šumara".

Nama resmi kota Abbasiyah adalah Surra Man Ra'ā (bahasa Arab: سُرَّ مَنْ رَأَى), yang berarti "siapa yang melihatnya akan gembira". Nama ini muncul pada koin dan diadopsi oleh beberapa penulis abad pertengahan. Namun, sumber kontemporer lainnya menggunakan Sāmarrā (سَامَرَّا) atau Sāmarrā' (سَامَرَّاء) sebagai varian nama pra-Islam, dan bentuk terakhir akhirnya menjadi ejaan standar.[3][4]

Sejarah

[sunting | sunting sumber]Pendirian

[sunting | sunting sumber]Samarra didirikan oleh khalifah Abbasiyah kedelapan al-Mu'tashim (m. 833–842) pada tahun 836. Motivasi langsung al-Mu'tashim untuk keputusan tersebut adalah kebutuhan untuk menemukan tempat tinggal bagi resimen-resimen tentara Turki dan resimen-resimen tentara lainnya yang baru dibentuknya. Pasukan-pasukan ini, yang berasal dari kelompok-kelompok yang sebelumnya hanya memegang peran marjinal di dunia Islam, sangat tidak populer di kalangan penduduk Bagdad, dan insiden-insiden kekerasan telah berulang kali terjadi antara para prajurit dan warga Bagdad. Oleh karena itu, Al-Mu'tashim memutuskan pada sekitar tahun 835 untuk meninggalkan Bagdad, tempat kedudukan khalifah Abbasiyah sejak tahun 762,[a] dan membuat ibu kota baru pilihannya.[5][6][7][8]

Setelah masa pencarian tempat yang ideal, al-Mu'tashim menetap di sebuah lokasi sekitar 80 mil (130 km) di utara Bagdad di sisi timur Tigris, dekat kepala Terusan Nahrawan.[9][10] Setelah mengirim orang untuk membeli properti lokal, termasuk sebuah biara Kristen, khalifah menyuruh para insinyurnya mensurvei tempat yang paling cocok untuk pembangunan.[11][12][13] Pada tahun 836, bangunan telah didirikan di lokasi tersebut dan al-Mu'tashim pindah ke kota baru.[14]

Sejak awal, pembangunan di Samarra dilakukan dalam skala besar. Ruang bukan masalah; tanah berlimpah dan murah, dengan sedikit permukiman yang sudah ada sebelumnya yang menghalangi perluasan.[15] Al-Mu'tashim menandai berbagai peruntukan di kota baru dan memberikan ruang-ruang ini kepada berbagai elit tentara dan administrasi untuk mereka kembangkan. Banyak kantonmen didirikan untuk resimen tentara, yang dalam banyak kasus sengaja dipisahkan dari tempat tinggal untuk masyarakat umum. Pasar, masjid, dan pemandian untuk masyarakat dibangun, bersama dengan sejumlah istana untuk khalifah dan individu terkemuka lainnya. Bahan dan pekerja dikirim dari berbagai belahan dunia Muslim untuk membantu pekerjaan; pekerja besi, tukang kayu, pematung marmer, dan pengrajin semuanya membantu dalam pembangunan.[16]

Pendirian ibu kota baru merupakan pernyataan publik tentang pembentukan rezim baru, sekaligus memungkinkan istana untuk "berada jauh dari penduduk Bagdad dan dilindungi oleh pasukan asing baru, dan di tengah budaya kerajaan baru yang berpusat di sekitar tanah megah yang luas, tontonan publik, dan pencarian yang tampaknya tiada henti untuk kesenangan yang santai" (T. El-Hibri), sebuah pengaturan yang dibandingkan oleh Oleg Grabar dengan hubungan antara Paris dan Versailles setelah Louis XIV.[9][17] Selain itu, dengan menciptakan kota baru di daerah yang sebelumnya tidak berpenghuni, al-Mu'tashim dapat memberi penghargaan kepada pengikutnya dengan tanah dan peluang komersial tanpa biaya untuk dirinya sendiri dan bebas dari kendala apa pun, tidak seperti Bagdad dengan kelompok kepentingan yang mapan. Faktanya, penjualan tanah tampaknya telah menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi kas negara: seperti yang ditulis Hugh Kennedy, itu adalah "semacam spekulasi properti raksasa yang dapat diharapkan menguntungkan pemerintah dan pengikutnya".[9]

Di bawah penerus al-Mu'tashim

[sunting | sunting sumber]Setelah al-Mu'tashim meninggal, penggantinya al-Watsiq (m. 842–847) tetap tinggal di Samarra. Keputusannya untuk tetap tinggal meyakinkan penduduk kota baru itu bahwa kota itu permanen dan pembangunan baru pun dimulai selama masa pemerintahannya. Al-Watsiq sendiri membangun istana baru, Haruni (nama pemberian al-Watsiq adalah Harun) di tepi Sungai Tigris, yang menjadi tempat tinggal barunya.[18]

Al-Mutawakkil (m. 847–861) secara agresif mengejar pembangunan baru, memperluas kota pusat ke timur dan membangun Masjid Agung Samarra, kantonmen Balkuwara dan banyak istana. Setelah pindah ke Damaskus pada tahun 858,[19] ia kembali ke Irak dan melaksanakan proyeknya yang paling ambisius, kota baru al-Mutawakkiliyya di utara Samarra. Termasuk dalam wilayah baru tersebut adalah istana al-Ja'fari (Ja'far adalah nama pemberiannya), yang ia tempati pada tahun 860. Namun, pada tahun berikutnya, ia dibunuh, dan al-Mutawakkiliyya ditinggalkan segera setelahnya.[b]

Dekade setelah pembunuhan al-Mutawakkil adalah periode yang penuh gejolak, kadang-kadang dikenal sebagai Anarki di Samarra, di mana ibu kota sering dilanda kudeta istana dan kerusuhan pasukan. Putra al-Mutawakkil, al-Muntashir (m. 861–862) meninggalkan al-Ja'fari dan pindah kembali ke istana Jawsaq, yang tetap menjadi kediaman para penerusnya. Al-Musta'in (m. 862–866), merasa tidak mungkin untuk mengendalikan resimen Samarra, meninggalkan kota dan berusaha untuk menempatkan dirinya di Bagdad pada tahun 865, tetapi Turki dan pasukan lainnya menanggapi dengan menggulingkannya dan mengepung Bagdad sampai khalifah setuju untuk turun takhta. Dua penerusnya, al-Mu'tazz (m. 866–869) dan al-Muhtadi (m. 869–870), juga digulingkan oleh tentara.[20][21]

Samarra kini sunyi,

ditinggalkan begitu saja untuk berubah:

reruntuhan; seekor katak yang memanggil;

tangisan teredam dari pemotongan.

Kota itu mati, mati

seperti gajah yang dicabut gadingnya.Puisi yang disusun oleh pangeran Abbasiyah Abdallah bin al-Mu'tazz, yang lahir di Samarra, tentang kemunduran kota tersebut.[22]

Al-Mu'tamid (m. 870–892) melakukan proyek pembangunan terakhir yang diketahui di Samarra, tetapi pada periode akhir pemerintahannya, ia tampaknya menghabiskan lebih sedikit waktu di kota itu.[23] Setelah kematiannya, al-Mu'tadhid (m. 892–902) secara resmi kembali ke Bagdad, sehingga mengakhiri masa jeda di Samarra.[24] Al-Muktafi (m. 902–908) pada satu masa mempertimbangkan untuk pindah kembali ke Samarra dan berkemah di istana Jawsaq, tetapi akhirnya dibujuk setelah para penasihatnya memberitahunya tentang tingginya biaya rencana tersebut.[25]

Dengan sendirinya, Samarra tidak memiliki banyak hal yang dapat memotivasi penduduknya untuk tetap tinggal; pasokan airnya bermasalah[9] dan kota tersebut tampaknya sangat bergantung pada pasokan dari tempat lain.[26][27] Selama para khalifah bersedia menggelontorkan sejumlah besar uang ke kota tersebut, kota tersebut akan terus bertahan; dengan kembalinya para khalifah ke Bagdad, investasi ini mengering dan segera sebagian besar kota tersebut ditinggalkan.[28] Pada abad-abad berikutnya, beberapa permukiman terisolasi bertahan di dalam reruntuhan, tetapi sebagian besar kota tersebut segera menjadi tidak berpenghuni.[29]

Gambaran umum kota

[sunting | sunting sumber]

Sisa-sisa Samarra yang diketahui menempati area seluas sekitar 58 km2 (22 mil persegi), sebagian besar di sisi timur Tigris. Dari 6.314 bangunan terdaftar di lokasi tersebut (pada tahun 1991), hanya sembilan yang masih memiliki komponen dengan ketinggian yang signifikan; sebagian besar reruntuhan terdiri dari gundukan tanah yang runtuh dan puing-puing yang berserakan. Di permukaan tanah, sisa-sisa tersebut sebagian besar tidak mengesankan; namun, ketika dilihat dari udara, seluruh denah kota Abbasiyah, dengan bangunan dan pola jalannya, dapat terlihat dengan jelas.[30][31][32]

Penelitian dan perkembangan modern

[sunting | sunting sumber]

Samarra pertama kali menarik perhatian arkeolog sekitar pergantian abad ke-20, dan pekerjaan penggalian dilakukan oleh Henri Viollet, Friedrich Sarre, dan Ernst Herzfeld[33] pada periode menjelang Perang Dunia I. Foto udara diambil antara tahun 1924 dan 1961, yang melestarikan bagian-bagian situs yang sejak itu telah dikuasai oleh pembangunan baru. Direktorat Jenderal Purbakala Irak memulai kembali penggalian antara tahun 1936 dan 1940, dan dilanjutkan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pekerjaan penggalian dan restorasi berlangsung antara tahun 1980 dan 1990.[34][35] Sekitar waktu yang sama, Alastair Northedge mensurvei bagian-bagian kota yang masih ada, dan sejak itu menerbitkan beberapa karya tentang subjek tersebut.[36][37][38][39][40][41] Meskipun adanya proyek-proyek ini, diperkirakan 80% dari situs tersebut masih belum digali pada awal abad ke-21.[2]

Perkembangan pada abad ke-20, termasuk penyelesaian Bendungan Samarra pada tahun 1950-an dan pertumbuhan kota modern Samarra, telah mengakibatkan bagian dari reruntuhan tersebut dibanjiri oleh konstruksi dan penanaman baru.[42] Perang Irak (2003–2011) juga menyebabkan kerusakan pada situs tersebut, termasuk pada tahun 2005 ketika sebuah bom meledak di puncak menara Masjid Agung.[43] Kompleks istana Sur Ashinas adalah lokasi pertempuran antara Negara Islam Irak dan Syam dan Tentara Irak dan milisi suku selama serangan ISIS di Irak pada tahun 2015.[44]

Kota Arkeologi Samarra dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 2007.[2] Badan tersebut menganggap Samarra sebagai satu-satunya ibu kota Islam yang tersisa yang mempertahankan rencana, arsitektur, dan ukiran aslinya.[2] Situs tersebut memenuhi beberapa kriteria UNESCO untuk daftar tersebut. Meskipun kurang terpelihara, masjid-masjid bersejarah kota, perencanaan kota, ornamen arsitektur, dan industri keramik secara unik mewakili tahap arsitektur tertentu dalam Kekhalifahan Abbasiyah, yang membentang dari Tunisia hingga Asia Tengah (kriteria ii dan iii). Masjid-masjid bersejarahnya menyajikan gaya arsitektur Islam yang unik, terbukti dari dimensinya yang besar dan menara yang unik (kriteria iv).[45]

Catatan

[sunting | sunting sumber]- ^ Kepindahan al-Mu'tashim dari Bagdad bukan hal baru; Harun ar-Rasyid (m. 786–809) telah pindah ke Raqqa dan membentuk kompleks administrasi baru di sana, yang dikenal sebagai ar-Rafiqah (Bearman et al. 2002, s.v. "al-Rakka")

- ^ Al-Ya'qubi 1892, hlm. 265–67; Yarshater 1985–2007, v. 38: pp. 154–56, 170, 190–91; Northedge 2008, pp. 195 ff. Sumber-sumber tersebut sepakat bahwa jumlah dana yang dibelanjakan al-Mutawakkil untuk berbagai proyeknya sangat besar, dan kemungkinan besar tidak dicairkan pada dekade setelah kematiannya, ketika pemerintah sering mengalami krisis keuangan.

Referensi

[sunting | sunting sumber]Kutipan

[sunting | sunting sumber]- ^ Northedge 2008, hlm. 32–33.

- ^ a b c d UNESCO.

- ^ Northedge 2008, hlm. 97.

- ^ Le Strange 1905, hlm. 53.

- ^ Gordon 2001, hlm. 15 ff., 50 ff..

- ^ Al-Ya'qubi 1892, hlm. 255–56.

- ^ Yarshater 1985–2007, v. 33: pp. 24–28.

- ^ Al-Mas'udi 1873, hlm. 118–19.

- ^ a b c d Kennedy 2004, hlm. 163.

- ^ Le Strange 1905, hlm. 53–57.

- ^ Al-Ya'qubi 1892, hlm. 256–58.

- ^ Yarshater 1985–2007, v. 33: pp. 25–26.

- ^ Al-Mas'udi 1873, hlm. 119 ff..

- ^ Yarshater 1985–2007, v. 33: p. 26.

- ^ Kennedy 2004b, hlm. 219.

- ^ Al-Ya'qubi 1892, hlm. 258–64.

- ^ El-Hibri 2010, hlm. 296–297.

- ^ Al-Ya'qubi 1892, hlm. 264–65.

- ^ Yarshater 1985–2007, v. 34: pp. 149–52.

- ^ Bearman et al. 2002, s. vv. "Al-Muntasir," "Al-Musta'in," "Al-Mu'tazz," "Al-Muhtadi".

- ^ Al-Ya'qubi 1892, hlm. 267–68.

- ^ Tuetey 1985, p. 260 no. 145.

- ^ Al-Ya'qubi 1892, hlm. 268.

- ^ Northedge 2008, hlm. 239 ff..

- ^ Yarshater 1985–2007, v. 38: pp. 120–21.

- ^ Al-Ya'qubi 1892, hlm. 263.

- ^ Yarshater 1985–2007, v. 35: p. 39.

- ^ Kennedy 2004, hlm. 164.

- ^ Le Strange 1905, hlm. 55–56.

- ^ Northedge 1991, hlm. 74.

- ^ Northedge & Kennet 2015, hlm. 1.

- ^ Kennedy 2004b, hlm. 219–20.

- ^ Freer-Sackler.

- ^ Shaw & King 1999, hlm. 505.

- ^ Northedge 2006, hlm. 6.

- ^ Northedge 1990.

- ^ Northedge 1991.

- ^ Northedge 1993.

- ^ Northedge 2008.

- ^ Northedge & Kennet 2015.

- ^ Finster 2004, p. 241, credits Northedge and his work for ensuring that "Samarra was not consigned to oblivion.".

- ^ Northedge & Kennet 2015, hlm. 49.

- ^ BBC 2005.

- ^ Reuters 2015.

- ^ Centre, UNESCO World Heritage. "Samarra Archaeological City". UNESCO World Heritage Centre (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-04-24.

Sumber yang dikutip

[sunting | sunting sumber]- Bearman, P. J.; Bianquis, Th.; Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P. (2002), The Encyclopaedia of Islam, University of Groningen

- Bloom, Jonathan M.; Blair, Sheila (2009). The Grove Encyclopedia of Islamic Art & Architecture. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-530991-1.

- "Ancient minaret damaged in Iraq". BBC. 1 April 2005. Diakses tanggal 19 July 2015.

- Encyclopaedia of Islam (12 vols.)

(edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. 1960–2005.

(edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. 1960–2005. - El-Hibri, Tayeb (2010). "The empire in Iraq, 763–861". Dalam Robinson, Chase F. The New Cambridge History of Islam, Volume 1: The Formation of the Islamic World, Sixth to Eleventh Centuries. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83823-8.

- Ettinghausen, Richard; Grabar, Oleg; Jenkins-Madina, Marilyn (2001). Islamic Art and Architecture: 650–1250. Yale University Press. ISBN 978-0-300-08869-4. Diakses tanggal 2013-03-16.

- Finster, Barbara (2004). "Review: A Medieval Islamic City Reconsidered: An Interdisciplinary Approach to Samarra". Journal of Islamic Studies. Oxford University Press. 15 (2): 240–243. doi:10.1093/jis/15.2.240.

- Gordon, Matthew S. (2001). The Breaking of a Thousand Swords: A History of the Turkish Military of Samarra (A.H. 200–275/815–889 C.E.)

. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 0-7914-4795-2.

. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 0-7914-4795-2. - "Iraq's most significant ancient sites and monuments". Colorado State University - Center for Environmental Management of Military Lands. Diakses tanggal 20 July 2015.

- Kennedy, Hugh (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (edisi ke-Second). Harlow: Longman. ISBN 978-0-582-40525-7.

- Kennedy, Hugh (2004b). When Baghdad Ruled the Muslim World: The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty. Cambridge, MA: De Capo. ISBN 0-306-81480-3.

- Le Strange, Guy (1905). The Lands of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia, and Central Asia, from the Moslem Conquest to the Time of Timur. New York: Barnes & Noble, Inc. OCLC 1044046.

- Leisten, Thomas (2003). Excavation of Samarra, Volume I, Architecture: Final Report of the First Campaign, 1910-1912. Mainz am Rhein: Von Zabern. ISBN 3-8053-1877-4.

- Al-Mas'udi, Ali ibn al-Husain (1873). Les Prairies D'Or, Tome Septieme. Ed. and Trans. Charles Barbier de Meynard and Abel Pavet de Courteille. Paris: Imprimerie Nationale.

- Al-Muqaddasi, Muhammad ibn Ahmad (2001). The Best Divisions for Knowledge of the Regions. Trans. Basil Collins. Reading: Garner Publishing Limited. ISBN 1-85964-136-9.

- Northedge, Alastair (2006). "Abbasid Earth Architecture and Decoration at Samarra, Iraq". The Conservation of decorated Surfaces on Earthen Architecture. Proceedings from the International Colloquium Organized by the Getty Conservation Institute and the National Park Service, September 22–25, 2004. Los Angeles: Getty Publications. ISBN 0-89236-850-0.

- Northedge, Alastair; Kennet, Derek (2015). Archeological Atlas of Samarra: Samarra Studies II, 1. London: The British School of Archeology in Iraq. ISBN 978-0-903472-31-9.

- Northedge, Alastair (1991). "Creswell, Herzfeld, and Samarra". Muqarnas. BRILL. 8: 74–93. doi:10.2307/1523156. JSTOR 1523156.

- Northedge, Alastair (2008). The Historical Topography of Samarra: Samarra Studies I. London: The British School of Archeology in Iraq. ISBN 9780903472227.

- Northedge, Alastair (1993). "An Interpretation of the Palace of the Caliph at Samarra (Dar al-Khilafa or Jawsaq al-Khaqani)". Ars Orientalis. Freer Gallery of Art. 23: 143–170. JSTOR 4629446.

- Northedge, Alastair (1990). "The Racecourses at Samarra". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. Cambridge University Press. 53 (1): 31–56. doi:10.1017/s0041977x00021236. JSTOR 618966.

- Petersen, Andrew (2002). Dictionary of Islamic Architecture. Routledge. ISBN 978-0-203-20387-3.

- Rasheed, Ahmed; Evans, Dominic (28 February 2015). Char, Pravin, ed. "Islamic State fighters attack Samarra ahead of army offensive". Reuters. Diakses tanggal 23 November 2015.

- "Samarra Archaeological City". UNESCO. 2007. Diakses tanggal 19 July 2015.

- "Samarra Resource Page". The Freer Gallery of Art and the Arthur M. Sackler Gallery. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 July 2015. Diakses tanggal 20 July 2015.

- Shaw, Ian; King, Geoffrey (1999). "Samarra". Dalam Shaw, Ian; Jameson, Robert. A Dictionary of Archaeology. Oxford: Blackwell Publishers. hlm. 505–506. ISBN 0-631-17423-0.

- Templat:The History of al-Ṭabarī

- Tuetey, Charles Greville (Trans.) (1985). Classical Arabic Poetry: 162 Poems from Imrulkais to Ma'arri. London: Kegan Paul International. ISBN 0710307276.

- Al-Ya'qubi, Ahmad ibn Abu Ya'qub (1892). de Goeje, M. J., ed. Bibliotheca Geographorum Arabicorum, Pars Septima: Kitab al-A'lak an-Nafisa VII, Auctore Abu Ali Ahmad ibn Omar Ibn Rosteh, et Kitab al-Boldan, Auctore Ahmad ibn Abi Jakub ibn Wadhih al-Katib al-Jakubi. Leiden: E. J. Brill.[pranala nonaktif permanen]