al-Mu'tashim

| al-Mu'tashim المعتصم | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Khalifah Amirul Mukminin | |||||

Dinar emas al-Mu'tashim, dicetak di Bagdad pada 839 | |||||

| Khalifah ke-8 Kekhalifahan Abbasiyah | |||||

| Berkuasa | 9 Agustus 833 – 5 Januari 842 | ||||

| Pendahulu | al-Ma'mun | ||||

| Penerus | al-Watsiq | ||||

| Kelahiran | Oktober 796 Istana Khuld, Bagdad, Kekhalifahan Abbasiyah | ||||

| Kematian | 5 Januari 842 (umur 45) Istana Jawsaq, Samarra, Kekhalifahan Abbasiyah | ||||

| Pemakaman | Istana Jawsaq, Samarra | ||||

| Selir | Badhal Qaratis Syuja Qurut al-Ayn | ||||

| Keturunan |

| ||||

| |||||

| Dinasti | Abbasiyah | ||||

| Ayah | Harun ar-Rasyid | ||||

| Ibu | Marida binti Syabib | ||||

| Agama | Islam Mu'tazili | ||||

Abū Isḥāq Muḥammad bin Hārūn ar-Rasyīd (bahasa Arab: أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد; Oktober 796 – 5 Januari 842), lebih dikenal dengan nama pemerintahannya al-Muʿtaṣim biʾllāh (المعتصم بالله, terj. har. 'Dia yang mencari perlindungan kepada Tuhan'), adalah khalifah Abbasiyah kedelapan, yang memerintah dari tahun 833 hingga kematiannya pada tahun 842.[1] Putra bungsu Khalifah Harun ar-Rasyid (m. 786–809), ia menjadi terkenal melalui pembentukan pasukan pribadi sebagian besar terdiri dari tentara budak Turki (ghilmān, tunggal ghulām). Hal ini terbukti berguna bagi saudara tirinya, Khalifah al-Ma'mun, yang mempekerjakan al-Mu'tashim dan pengawal Turki untuk mengimbangi kelompok kepentingan kuat lainnya di negara, serta menggunakan mereka dalam kampanye melawan pemberontak dan Kekaisaran Bizantium. Ketika al-Ma'mun meninggal secara tiba-tiba dalam kampanye pada bulan Agustus 833, al-Mu'tashim dengan demikian ditempatkan dengan baik untuk menggantikannya, mengesampingkan klaim putra al-Ma'mun, al-Abbas.

Al-Mu'tashim melanjutkan banyak kebijakan saudaranya, seperti kemitraan dengan Thahiriyah, yang memerintah Khurasan dan Bagdad atas nama Abbasiyah. Dengan dukungan yang kuar dari kepala qādī, Ahmad bin Abi Du'ad, ia terus menerapkan doktrin Islam rasionalis Mu'tazilisme dan penganiayaan terhadap para penentangnya melalui inkuisisi (miḥna). Meskipun tidak secara pribadi tertarik pada kegiatan sastra, al-Mu'tashim juga memelihara kebangkitan ilmiah yang dimulai di bawah al-Ma'mun. Dengan cara lain, pemerintahannya menandai keberangkatan dan momen penting dalam sejarah Islam, dengan terciptanya rezim baru yang berpusat pada militer, dan khususnya pengawal Turki-nya. Pada tahun 836, ibu kota baru didirikan di Samarra untuk melambangkan rezim baru ini dan menyingkirkannya dari penduduk Bagdad yang gelisah. Kekuasaan pemerintah khalifah ditingkatkan dengan memusatkan langkah-langkah yang mengurangi kekuasaan gubernur provinsi demi sekelompok kecil pejabat sipil dan militer senior di Samarra, dan aparatur fiskal negara semakin didedikasikan untuk pemeliharaan tentara profesional, yang didominasi oleh orang Turki. Para elit Arab dan Iran yang telah memainkan peran utama dalam periode awal negara Abbasiyah semakin terpinggirkan, dan konspirasi yang gagal melawan al-Mu'tashim demi al-Abbas pada tahun 838 mengakibatkan pembersihan besar-besaran di jajaran mereka. Ini memperkuat posisi orang Turki dan para pemimpin utama mereka, Ashinas, Wasif, Itakh, dan Bugha. Anggota terkemuka lainnya dari lingkaran dalam al-Mu'tashim, pangeran Ushrusana, al-Afsyin, berselisih dengan musuh-musuhnya di istana dan digulingkan serta dibunuh pada tahun 840/1. Kebangkitan bangsa Turki pada akhirnya mengakibatkan masalah 'Anarki di Samarra' dan menyebabkan runtuhnya kekuasaan Abbasiyah pada pertengahan abad ke-10, tetapi sistem berbasis ghulām yang diresmikan oleh al-Mu'tashim akan diadopsi secara luas di seluruh dunia Muslim.

Pemerintahan al-Mu'tashim ditandai dengan peperangan yang terus-menerus. Dua kampanye internal utama pemerintahan itu adalah melawan pemberontakan Khurramiyah yang berlangsung lama dari Babak Khorramdin di Adharbayjan, yang ditekan oleh al-Afsyin pada tahun 835–837, dan melawan Mazyar, penguasa otonom Tabaristan, yang telah berselisih dengan gubernur Thahiriyah di Khorasan dan bangkit memberontak. Sementara para jenderalnya memimpin perang melawan pemberontakan internal, al-Mu'tashim sendiri memimpin satu-satunya kampanye eksternal utama pada periode itu, pada tahun 838 melawan Kekaisaran Bizantium. Pasukannya mengalahkan Kaisar Theophilos dan menjarah kota Amorium. Kampanye Amorium dirayakan secara luas, dan menjadi landasan propaganda khalifah, yang memperkuat reputasi al-Mu'tashim sebagai seorang khalifah-pejuang.

Kehidupan awal

[sunting | sunting sumber]

Muhammad, bakal al-Mu'tashim, lahir di Istana Khuld ("Keabadian") di Bagdad, tetapi tanggal pastinya tidak jelas: menurut sejarawan ath-Thabari (839–923), kelahirannya dicatat oleh otoritas baik pada Sya'ban 180 H (Oktober 796), atau di 179 H (Musim semi 796 atau sebelumnya).[2][a] Orang tuanya adalah khalifah Abbasiyah kelima, Harun ar-Rasyid (m. 786–809), dan Marida binti Syabib (bahasa Arab: ماريدا بنت شبيب), seorang selir budak.[1][4] Marida lahir di Kufah, tetapi keluarganya berasal dari Soghdia, dan dia biasanya dianggap berasal dari Turki.[5]

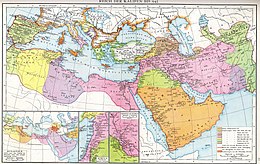

Kehidupan awal pangeran muda itu bertepatan dengan apa yang, dalam penilaian generasi mendatang, adalah masa keemasan Kekhalifahan Abbasiyah. Kejatuhan mendadak keluarga Barmak yang kuat, yang telah mendominasi pemerintahan selama beberapa dekade sebelumnya, pada tahun 803 mengisyaratkan ketidakstabilan politik di tingkat tertinggi pengadilan, sementara pemberontakan provinsi yang ditekan dengan susah payah memberikan sinyal peringatan tentang cengkeraman dinasti atas kekaisaran. Namun demikian, dibandingkan dengan pertikaian dan perpecahan yang terjadi dalam beberapa dekade setelah kematian Harun, kekaisaran Abbasiyah hidup melalui hari-hari yang tenang. Harun masih memerintah secara langsung sebagian besar dunia Islam pada masanya, dari Asia Tengah dan Sind di timur hingga Maghreb di barat. Jaringan perdagangan yang ramai yang menghubungkan Tiongkok Tang dan Samudra Hindia dengan Eropa dan Afrika melewati kekhalifahan, dengan Bagdad sebagai pusatnya, membawa kemakmuran yang luar biasa. Pendapatan dari provinsi-provinsi membuat perbendaharaan tetap penuh, yang memungkinkan Harun untuk meluncurkan ekspedisi besar melawan Kekaisaran Bizantium dan terlibat dalam diplomasi yang kuat, utusannya bahkan tiba di istana Charlemagne yang jauh. Kekayaan ini juga memungkinkan perlindungan yang cukup besar: sumbangan amal untuk kota-kota suci Muslim Mekkah dan Madinah dan penyambutan para ulama dan pertapa di istana mengamankan kebajikan kelas-kelas agama terhadap dinasti, sementara dana yang dilimpahkan pada penyair menjamin ketenarannya yang abadi; kemegahan istana khalifah memberikan inspirasi untuk beberapa cerita paling awal dari Seribu Satu Malam.[b][7][8]

Karier dibawah al-Ma'mun

[sunting | sunting sumber]Sebagai orang dewasa, Muhammad biasa dipanggil dengan kunya, Abu Ishaq.[9] Ath-Thabari menggambarkan Abu Ishaq dewasa sebagai "berkulit cerah, dengan janggut hitam yang ujung rambutnya berwarna merah dan ujungnya persegi dan bergaris-garis merah, dan dengan mata yang indah".[10] Penulis lain menekankan kekuatan fisiknya dan kecintaannya pada aktivitas fisik—sebuah anekdot mengingat bagaimana selama kampanye Amorium ia pergi di depan pasukan dengan menunggangi keledai dan mencari sendiri sebuah arungan di seberang sungai—sangat kontras dengan para pendahulu dan penggantinya yang lebih banyak duduk. Penulis-penulis selanjutnya menulis bahwa ia hampir buta huruf, tetapi seperti yang dikomentari oleh sejarawan Hugh Kennedy, ini "sangat tidak mungkin terjadi pada seorang pangeran Abbasiyah", dan kemungkinan besar mencerminkan kurangnya minatnya pada kegiatan intelektual.[11]

Aktivitas selama perang saudara

[sunting | sunting sumber]

Sebagai salah satu putra Harun yang lebih muda, Abu Ishaq awalnya tidak terlalu penting, dan tidak termasuk dalam garis suksesi.[12] Segera setelah Harun meninggal pada tahun 809, perang saudara yang kejam pecah antara saudara tirinya yang lebih tua, al-Amin (m. 809–813) dan al-Ma'mun (m. 813–833). Al-Amin menikmati dukungan dari elit tradisional Abbasiyah di Bagdad (abnāʾ al-dawla), sementara al-Ma'mun didukung oleh bagian lain dari abnāʾ. Al-Ma'mun muncul sebagai pemenang pada tahun 813 dengan penyerahan Bagdad setelah pengepungan yang lama dan kematian al-Amin.[13][14] Memilih untuk tetap berada di bentengnya di Khurasan, di pinggiran timur laut dunia Islam, al-Ma'mun mengizinkan letnan utamanya untuk memerintah menggantikannya di Irak. Hal ini mengakibatkan gelombang antipati terhadap al-Ma'mun dan letnan-letnan "Persia" nya, baik di kalangan elit Abbasiyah di Bagdad dan umumnya di wilayah barat Khilafah, yang berpuncak pada pencalonan adik laki-laki Harun ar-Rasyid, Ibrahim sebagai anti-khalifah di Bagdad pada tahun 817. Peristiwa ini membuat al-Ma'mun menyadari ketidakmampuannya untuk memerintah dari jauh; tunduk pada reaksi rakyat, ia memecat atau mengeksekusi letnan-letnan terdekatnya, dan kembali secara pribadi ke Bagdad pada tahun 819 untuk memulai tugas sulit membangun kembali negara.[15][16]

Sepanjang konflik dan setelahnya, Abu Ishaq tetap di Bagdad.[17][18] Ath-Thabari mencatat bahwa Abu Ishaq memimpin ibadah haji pada tahun 816, ditemani oleh banyak pasukan dan pejabat, di antaranya adalah Hamdawayh bin Ali bin Isa bin Mahan, yang baru saja diangkat menjadi gubernur Yaman dan sedang dalam perjalanan ke sana. Selama tinggal di Mekkah, pasukannya mengalahkan dan menangkap seorang pemimpin pro-Bani Ali[c] yang telah menyerbu kafilah haji.[23] Dia juga memimpin ibadah haji tahun berikutnya, tetapi tidak ada rincian yang diketahui.[24] Tampaknya setidaknya selama masa ini, Abu Ishaq setia kepada al-Ma'mun dan wakilnya di Irak, al-Hasan bin Sahal,[17] tetapi, seperti kebanyakan anggota dinasti dan abnāʾ Bagdad, ia mendukung paman tirinya Ibrahim melawan al-Ma'mun pada tahun 817–819.[17]

Pembentukan garda Turki

[sunting | sunting sumber]Dari ca 814/5, Abu Ishaq mulai membentuk korps pasukan Turki-nya. Anggota pertama korps adalah budak-budak domestik yang dibelinya di Bagdad (jenderal terhormat Itakh awalnya adalah seorang juru masak) yang dilatihnya dalam seni perang, tetapi mereka segera dilengkapi oleh budak-budak Turki yang dikirim langsung dari pinggiran dunia Muslim di Asia Tengah, berdasarkan perjanjian dengan penguasa Samaniyah[d] setempat.[17] Pasukan pribadi ini kecil—mungkin berjumlah antara tiga dan empat ribu pada saat ia naik takhta—tetapi sangat terlatih dan disiplin, dan menjadikan Abu Ishaq seorang yang berkuasa dalam dirinya sendiri, karena al-Ma'mun semakin meminta bantuannya.[26][27] Untuk pertama kalinya, seragam militer khusus diperkenalkan untuk pengawal praetorian Turki ini.[28]

Perang saudara yang panjang menghancurkan tatanan sosial dan politik negara Abbasiyah awal; abnāʾ al-dawla, pilar politik dan militer utama negara Abbasiyah awal, telah banyak berkurang akibat perang saudara.[29] Bersama dengan abnāʾ, keluarga-keluarga Arab lama menetap di provinsi-provinsi sejak masa penaklukan Muslim, dan para anggota dinasti Abbasiyah yang diperluas membentuk inti dari elit tradisional dan sebagian besar mendukung al-Amin. Selama sisa pemerintahan al-Ma'mun, mereka kehilangan posisi mereka dalam mesin administratif dan militer, dan bersama mereka pengaruh dan kekuasaan mereka.[30][31] Lebih jauh lagi, ketika perang saudara berkecamuk di bagian timur kekhalifahan dan di Irak, provinsi-provinsi barat terlepas dari kendali Bagdad dalam serangkaian pemberontakan yang melihat orang-orang kuat lokal mengklaim berbagai tingkat otonomi atau bahkan mencoba memisahkan diri dari kekhalifahan sama sekali. Meskipun ia telah menggulingkan elit lama, al-Ma'mun tidak memiliki basis kekuatan dan tentara yang besar dan loyal, jadi ia beralih ke "orang-orang baru" yang memimpin pasukan militer mereka sendiri. Ini termasuk Thahiriyah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Thahir, dan saudaranya sendiri Abu Ishaq.[32][33] Korps Turki Abu Ishaq secara politis berguna bagi al-Ma'mun, yang mencoba untuk mengurangi ketergantungannya sendiri pada para pemimpin Iran yang sebagian besar berada di timur, seperti Thahiriyah, yang telah mendukungnya dalam perang saudara, dan yang sekarang menduduki posisi senior dalam rezim baru. Dalam upaya untuk mengimbangi pengaruh mereka, al-Ma'mun memberikan pengakuan formal kepada saudaranya dan korps Turki-nya. Untuk alasan yang sama ia menempatkan pungutan suku Arab di Masyriq (wilayah Levant dan Irak) di tangan putranya, al-Abbas.[34]

Sifat dan identitas "tentara budak Turki", sebagaimana mereka umumnya digambarkan, merupakan subjek yang kontroversial; baik label etnis maupun status budak para anggotanya masih diperdebatkan. Meskipun sebagian besar korps tersebut jelas berasal dari perbudakan, baik yang ditangkap dalam perang atau dibeli sebagai budak, dalam sumber-sumber sejarah Arab mereka tidak pernah disebut sebagai budak (mamlūk atau ʿabid), melainkan sebagai mawālī ("klien" atau "orang yang dibebaskan") atau ghilmān ("pelayan"), yang menyiratkan bahwa mereka dibebaskan, pandangan yang diperkuat oleh fakta bahwa mereka dibayar gaji tunai.[35][36] Meskipun anggota korps secara kolektif disebut hanya "Turki", atrāk, dalam sumber-sumber,[35] anggota awal yang menonjol bukanlah orang Turki atau budak, melainkan pangeran bawahan Iran dari Asia Tengah seperti al-Afsyin, pangeran Usrushana, yang diikuti oleh pengiring pribadi mereka (chakar Persia, syākiriyya Arab).[37][38][39] Demikian pula, motif di balik pembentukan aksi penjaga Turki tidak jelas, seperti juga sarana keuangan yang tersedia bagi Abu Ishaq untuk tujuan tersebut, terutama mengingat usianya yang masih muda. Orang-orang Turki sangat dekat dengan Abu Ishaq, dan biasanya ditafsirkan sebagai pengiring militer pribadi, sesuatu yang tidak jarang terjadi di dunia Islam saat itu.[40] Sebagaimana yang dikemukakan oleh sejarawan Matthew Gordon, sumber-sumber tersebut memberikan beberapa indikasi bahwa perekrutan orang Turki mungkin telah dimulai atau didorong oleh al-Ma'mun, sebagai bagian dari kebijakan umum al-Ma'mun untuk merekrut pangeran-pangeran Asia Tengah—dan pengiring militer mereka sendiri—ke istananya. Oleh karena itu, mungkin saja pengawal tersebut awalnya dibentuk atas inisiatif Abu Ishaq, tetapi dengan cepat menerima sanksi dan dukungan khalifah, sebagai imbalan atas penempatan mereka di bawah layanan al-Ma'mun.[41]

Layanan dibawah al-Ma'mun

[sunting | sunting sumber]Pada tahun 819 Abu Ishaq, ditemani oleh pengawal Turki dan komandan lainnya, dikirim untuk menumpas pemberontakan Khawarij di bawah pimpinan Mahdi bin Alwan al-Haruri di sekitar Buzurj-Sabur, sebelah utara Bagdad.[42] Menurut sebuah cerita yang kemungkinan besar bersifat khayalan[43] yang diberikan oleh penulis sejarah abad ke-10 ath-Thabari, Ashinas, di tahun-tahun berikutnya salah satu pemimpin utama Turki, menerima namanya ketika ia menempatkan dirinya di antara tombak Khawarij yang hendak menyerang khalifah masa depan, sambil berteriak, "Kenali aku!" (dalam bahasa Persia "ashinas ma-ra").[42]

Pada tahun 828, al-Ma'mun menunjuk Abu Ishaq sebagai gubernur Mesir dan Suriah menggantikan Abdullah bin Thahir, yang berangkat untuk memangku jabatan gubernur Khurasan, sementara Al-Jazira dan zona perbatasan (thughūr) dengan Kekaisaran Bizantium diserahkan kepada al-Abbas.[37][44] Ibnu Thahir baru saja membawa Mesir kembali di bawah otoritas khalifah dan menenangkannya setelah kekacauan perang saudara,[45] tetapi situasinya tetap tidak stabil. Ketika wakil Abu Ishaq di Mesir, Umayr bin al-Walid, mencoba untuk menaikkan pajak, wilayah Delta Sungai Nil dan Hawf memberontak. Pada tahun 830, Umayr mencoba untuk menundukkan pemberontak secara paksa, tetapi disergap dan dibunuh bersama dengan banyak pasukannya. Dengan pasukan pemerintah yang terbatas di ibu kota, Fustat, Abu Ishaq campur tangan secara langsung, memimpin 4.000 orang Turki-nya. Para pemberontak dikalahkan dan pemimpin mereka dieksekusi.[46][47]

Pada bulan Juli-September 830, al-Ma'mun, didorong oleh kelemahan Bizantium yang dirasakan dan curiga terhadap kolusi antara Kaisar Theophilos (m. 829–842) dan pemberontak Khurramiyah dari Babak Khorramdin, melancarkan invasi skala besar pertama ke wilayah Bizantium sejak dimulainya perang saudara Abbasiyah, dan menjarah beberapa benteng perbatasan Bizantium.[30][48] Setelah kembali dari Mesir, Abu Ishaq bergabung dengan al-Ma'mun dalam kampanyenya tahun 831 melawan Bizantium. Setelah menolak tawaran perdamaian dari Theophilos, pasukan Abbasiyah melewati Gerbang Kilikia dan terbagi menjadi tiga kolom, dengan Khalifah, putranya al-Abbas, dan Abu Ishaq sebagai pemimpin mereka. Abbasiyah merebut dan menghancurkan beberapa benteng kecil serta kota Tyana, sementara al-Abbas memenangkan pertempuran kecil melawan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Theophilos secara langsung, sebelum mundur ke Suriah pada bulan September.[49][50]

Segera setelah kepergian Abu Ishaq dari Mesir, pemberontakan kembali berkobar, kali ini melibatkan para pemukim Arab dan penduduk asli Kristen Koptik di bawah pimpinan Ibnu Ubaydus, keturunan salah satu penakluk Arab pertama di negara itu. Para pemberontak berhadapan dengan Turki, yang dipimpin oleh al-Afsyin. Al-Afsyin melakukan kampanye sistematis, memenangkan serangkaian kemenangan dan terlibat dalam eksekusi skala besar: banyak pria Koptik dieksekusi dan wanita serta anak-anak mereka dijual sebagai budak, sementara para elit Arab lama yang telah memerintah negara itu sejak penaklukan Muslim di Mesir pada tahun 640-an praktis dimusnahkan. Pada awal tahun 832, al-Ma'mun datang ke Mesir, dan segera setelah elemen perlawanan terakhir, Koptik di rawa-rawa pesisir Delta Nil, ditundukkan.[47][51]

Kemudian pada tahun yang sama, al-Ma'mun mengulangi invasinya ke daerah perbatasan Bizantium, merebut benteng Loulon yang penting secara strategis, sebuah keberhasilan yang mengkonsolidasikan kendali Abbasiyah di kedua pintu keluar Gerbang Kilikia.[52] Al-Ma'mun begitu terdorong oleh kemenangan ini sehingga ia berulang kali menolak tawaran perdamaian Theophilos yang semakin murah hati, dan mengumumkan secara terbuka bahwa ia bermaksud untuk merebut Konstantinopel sendiri. Akibatnya, al-Abbas dikirim pada bulan Mei untuk mengubah kota Tyana yang sepi menjadi koloni militer dan mempersiapkan jalan bagi kemajuan ke arah barat. Al-Ma'mun menyusul pada bulan Juli, tetapi ia tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal[e] pada tanggal 7 Agustus 833.[54][55]

Kekhalifahan

[sunting | sunting sumber]Al-Ma'mun tidak membuat ketentuan resmi untuk penerusnya. Putranya, al-Abbas, sudah cukup umur untuk memerintah dan telah memperoleh pengalaman memimpin dalam perang perbatasan dengan Bizantium, tetapi belum ditunjuk sebagai ahli waris.[12] Menurut catatan ath-Thabari, di ranjang kematiannya al-Ma'mun mendiktekan sebuah surat yang mencalonkan saudaranya, bukan al-Abbas, sebagai penggantinya,[56] dan Abu Ishaq dinyatakan sebagai khalifah pada tanggal 9 Agustus, dengan nama kerajaan al-Mu'tashim (secara lengkap al-Mu'taṣim bi'llāh, "dia yang mencari perlindungan kepada Tuhan").[57] Tidak mungkin untuk mengetahui apakah ini mencerminkan kejadian sebenarnya, atau apakah surat itu adalah sebuah rekayasa dan Abu Ishaq hanya memanfaatkan kedekatannya dengan saudaranya yang sedang sekarat, dan ketidakhadiran al-Abbas, untuk mendorong dirinya sendiri ke takhta. Karena Abu Ishaq adalah bapak leluhur semua khalifah Abbasiyah berikutnya, para sejarawan kemudian tidak begitu ingin mempertanyakan keabsahan pengangkatannya, tetapi jelas bahwa posisinya jauh dari aman: sebagian besar tentara mendukung al-Abbas, dan sebuah delegasi tentara bahkan pergi kepadanya dan mencoba untuk menyatakannya sebagai Khalifah baru. Hanya ketika al-Abbas menolak mereka, apakah karena kelemahan atau karena keinginan untuk menghindari perang saudara, dan dirinya sendiri mengambil sumpah setia kepada pamannya, para prajurit menyetujui suksesi al-Mu'tashim.[58][59] Ketidakpastian posisinya selanjutnya dibuktikan oleh fakta bahwa al-Mu'tashim segera membatalkan ekspedisi, meninggalkan proyek Tyana dan kembali dengan pasukannya ke Bagdad, yang dicapainya pada tanggal 20 September.[60][61][62]

Pejabat dan administrasi baru

[sunting | sunting sumber]

Apapun latar belakang sebenarnya dari aksesinya, al-Mu'tashim berutang kenaikannya ke takhta tidak hanya pada kepribadiannya yang kuat dan keterampilan kepemimpinannya, tetapi terutama pada fakta bahwa dia adalah satu-satunya pangeran Abbasiyah yang mengendalikan kekuatan militer independen, dalam bentuk korps Turki-nya.[26] Tidak seperti saudaranya, yang mencoba menggunakan suku Arab dan Turki untuk menyeimbangkan pasukan Iran, al-Mu'tashim bergantung hampir secara eksklusif pada orang Turki; sejarawan Tayeb El-Hibri menggambarkan rezim al-Mu'tashim sebagai "militeristik dan berpusat pada korps Turki".[38] Naiknya al-Mu'tashim ke kekhalifahan dengan demikian menandai perubahan radikal dalam sifat pemerintahan Abbasiyah, dan perubahan paling mendalam yang dialami dunia Islam sejak dinasti itu berkuasa dalam Revolusi Abbasiyah. Meskipun revolusi al-Mu'tashim didukung oleh gerakan rakyat yang berupaya melakukan reformasi sosial, revolusi tersebut pada hakikatnya merupakan proyek dari sekelompok kecil elit penguasa yang ingin mengamankan kekuasaan mereka sendiri.[63]

Sudah di bawah al-Ma'mun, keluarga Arab lama yang mapan seperti Muhallabi menghilang dari istana, dan anggota kecil dari keluarga Abbasiyah tidak lagi ditunjuk untuk jabatan gubernur atau posisi militer senior.[31] Reformasi al-Mu'tashim menyelesaikan proses ini, yang mengakibatkan gerhana elit Arab dan Iran sebelumnya, baik di Bagdad maupun provinsi-provinsi, yang mendukung militer Turki, dan meningkatnya sentralisasi administrasi di sekitar istana khalifah. Contoh karakteristiknya adalah Mesir, di mana keluarga pemukim Arab secara nominal masih membentuk garnisun negara (jund) dan dengan demikian terus menerima gaji dari pendapatan lokal. Al-Mu'tashim menghentikan praktik tersebut, menghapus keluarga Arab dari daftar tentara (diwān) dan memerintahkan agar pendapatan Mesir dikirim ke pemerintah pusat, yang kemudian akan membayar gaji tunai (ʿaṭāʾ) hanya kepada pasukan Turki yang ditempatkan di provinsi tersebut.[64] Penyimpangan lain dari praktik sebelumnya adalah penunjukan al-Mu'tashim atas letnan seniornya, seperti Asyinas dan Itakh, sebagai gubernur super nominal atas beberapa provinsi. Tindakan ini mungkin dimaksudkan untuk memungkinkan pengikut utamanya akses langsung ke dana untuk membayar pasukan mereka, tetapi juga, menurut Kennedy, "mewakili sentralisasi kekuasaan lebih lanjut, karena para wakil gubernur provinsi jarang muncul di pengadilan dan memainkan peran kecil dalam pembuatan keputusan politik".[64] Memang, kekhalifahan al-Mu'tashim menandai puncak otoritas pemerintah pusat, khususnya sebagaimana dinyatakan dalam hak dan kekuasaannya untuk menarik pajak dari provinsi-provinsi, sebuah isu yang kontroversial dan telah menghadapi banyak pertentangan lokal sejak awal negara Islam.[65]

Satu pengecualian utama untuk proses ini adalah Thahiriyah, yang tetap di tempat sebagai gubernur otonom dari super-provinsi Khurasani mereka, meliputi sebagian besar kekhalifahan timur. Thahiriyah menyediakan gubernur Bagdad, dan membantu untuk menjaga kota, fokus oposisi di bawah al-Ma'mun, tenang. Jabatan itu dipegang sepanjang pemerintahan al-Mu'tashim oleh sepupu Abdallah bin Thahir Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab, yang menurut Orientalis C.E. Bosworth, "selalu salah satu penasihat dan orang kepercayaan al-Mu'tashim yang paling dekat".[1][66] Selain militer Turki dan Thahiriyah, pemerintahan al-Mu'tashim bergantung pada birokrasi fiskal pusat. Karena sumber pendapatan utama adalah tanah yang kaya di Irak selatan (Sawad) dan daerah tetangga, administrasi sebagian besar dikelola oleh orang-orang yang diambil dari daerah-daerah ini. Kelas birokrasi khalifah baru yang muncul di bawah al-Mu'tashim sebagian besar berasal dari Persia atau Aram, dengan sebagian besar Muslim yang baru masuk Islam dan bahkan beberapa Kristen Nestorian, yang berasal dari keluarga pemilik tanah atau pedagang.[67]

Pada saat naik takhta, al-Mu'tashim menunjuk sekretaris pribadi lamanya, al-Fadl bin Marwan, sebagai menteri utamanya atau wazir. Seorang pria yang terlatih dalam tradisi birokrasi Abbasiyah, ia dibedakan karena kehati-hatian dan kesederhanaannya, dan mencoba untuk menopang keuangan negara. Sifat-sifat ini akhirnya menyebabkan kejatuhannya, ketika ia menolak untuk mengesahkan hadiah Khalifah kepada para abdi dalemnya dengan alasan bahwa perbendaharaan tidak mampu membiayainya. Ia diberhentikan pada tahun 836, dan beruntung tidak menderita hukuman yang lebih berat daripada diasingkan ke desa al-Sinn.[68][69] Penggantinya, Muhammad bin al-Zayyat, memiliki karakter yang sama sekali berbeda: seorang pedagang kaya, ia digambarkan oleh Kennedy sebagai "ahli keuangan yang kompeten tetapi orang yang tidak berperasaan dan brutal yang membuat banyak musuh", bahkan di antara sesama anggota pemerintahannya. Meskipun demikian, dan meskipun kewenangan politiknya tidak pernah melampaui domain fiskal, ia berhasil mempertahankan jabatannya sampai akhir pemerintahannya, dan juga di bawah penerus al-Mu'tashim, al-Watsiq (m. 842–847).[1][70]

Kebangkitan Turki

[sunting | sunting sumber]Ketergantungan al-Mu'tashim pada ghilmān Turki-nya tumbuh dari waktu ke waktu, terutama setelah rencana yang gagal terhadapnya ditemukan pada tahun 838, selama kampanye Amorium. Dipimpin oleh Ujaif bin Anbasa, seorang Khurasani yang telah lama mengabdi yang telah mengikuti al-Ma'mun sejak perang saudara melawan al-Amin, konspirasi tersebut menggalang elit tradisional Abbasiyah, yang tidak puas dengan kebijakan al-Mu'tashim dan terutama favoritismenya terhadap orang Turki. Ketidakpuasan dengan yang terakhir tumbuh karena asal usul mereka yang merendahkan, yang menyinggung aristokrasi Abbasiyah.[f] Para komplotan tersebut bertujuan untuk membunuh Khalifah dan mengangkat putra al-Ma'mun, al-Abbas sebagai penggantinya. Menurut ath-Thabari, al-Abbas, meskipun mengetahui desain ini, menolak saran mendesak Ujaif untuk membunuh al-Mu'tashim selama tahap awal kampanye karena takut tampak merusak jihad. Dalam kejadian tersebut, Asyinas menjadi curiga terhadap al-Farhgani dan Ibnu Hisyam, dan rencana itu segera terbongkar. Al-Abbas dipenjara, dan para pemimpin Turki Asyinas, Itakh, dan Bugha al-Kabir berusaha menemukan dan menangkap para konspirator lainnya. Peristiwa itu merupakan sinyal untuk pembersihan besar-besaran di angkatan darat yang digambarkan Kennedy sebagai "kekejaman yang hampir seperti Stalin". Al-Abbas dipaksa mati karena kehausan, sementara anak laki-lakinya ditangkap, dan kemungkinan dieksekusi, oleh Itakh. Para pemimpin konspirasi lainnya juga dieksekusi dengan cara-cara yang sangat kejam, yang dipublikasikan secara luas sebagai pencegah bagi yang lain. Menurut Kitab al-'Uyun, sekitar tujuh puluh komandan dan prajurit dieksekusi, termasuk beberapa orang Turki.[72][73][74]

Seperti yang ditunjukkan oleh sejarawan Matthew Gordon, peristiwa-peristiwa ini mungkin berhubungan dengan hilangnya abnāʾ dari catatan sejarah. Dengan demikian, mereka pasti telah meningkatkan kedudukan orang-orang Turki dan komandan-komandan utama mereka, khususnya Asyinas: pada tahun 839, putrinya, Utranja, menikah dengan putra al-Afsyin, dan pada tahun 840, al-Mu'tashim mengangkatnya sebagai wakilnya selama ketidakhadirannya di Samarra. Ketika dia kembali, al-Mu'tashim secara terbuka menempatkannya di atas takhta dan memberinya mahkota seremonial.[75][76] Pada tahun yang sama, Asyinas diangkat menjadi gubernur super atas provinsi-provinsi Mesir, Suriah, dan Jazira. Asyinas tidak memerintah ini secara langsung, tetapi menunjuk wakil-wakil sebagai gubernur, sementara dia tetap di Samarra.[75][77] Ketika Asyinas berpartisipasi dalam haji tahun 841, dia menerima penghargaan di setiap pemberhentian rute.[75][78] Pada tahun 840, giliran al-Afsyin yang menjadi korban kecurigaan Khalifah. Meskipun ia memiliki pengabdian yang terhormat sebagai seorang jenderal, ia adalah "orang yang berbeda" di kalangan elit Samarra; hubungan pangeran Iran dengan para jenderal Turki yang berasal dari golongan rendah ditandai oleh antipati bersama. Lebih jauh lagi, ia mengasingkan Thahiriyah, yang mungkin dalam keadaan lain merupakan sekutu alaminya, dengan mencampuri urusan di Tabaristan, di mana ia diduga mendorong penguasa otonomi lokal, Mazyar, untuk menolak kendali Thahiriyah (lihat di bawah).[79] Ath-Thabari melaporkan tuduhan lain terhadap al-Afsyin: bahwa ia berencana untuk meracuni al-Mu'tashim; atau bahwa ia berencana untuk melarikan diri ke kampung halamannya Usyrusana dengan membawa sejumlah besar uang.[80] Menurut Kennedy, berbagai macam tuduhan terhadap al-Afsyin merupakan alasan untuk meragukan kebenaran tuduhan tersebut, dan kemungkinan besar ia dijebak oleh musuh-musuhnya di pengadilan.[79] Apa pun kebenarannya, tuduhan-tuduhan ini mendiskreditkan al-Afsyin di mata al-Mu'tashim. Ia diberhentikan dari jabatannya sebagai pengawal khalifah (al-ḥaras),[81] dan Sidang tontonan diadakan di istana, di mana ia dihadapkan dengan beberapa saksi, termasuk Mazyar. Al-Afsyin dituduh, antara lain, sebagai seorang Muslim palsu, dan diberi status ilahi oleh rakyatnya di Usyrusana. Meskipun telah mengajukan pembelaan yang cakap dan fasih, al-Afsyin dinyatakan bersalah dan dijebloskan ke penjara. Ia meninggal tak lama kemudian, entah karena kelaparan atau racun. Jenazahnya disalib di depan gerbang istana, dibakar, dan dibuang ke Tigris.[82][83] Sekali lagi, peristiwa itu meningkatkan kedudukan pemimpin Turki, dan khususnya Wasif yang kini menerima pendapatan dan harta milik al-Afsyin.[84]

Meskipun demikian, tampaknya al-Mu'tashim tidak sepenuhnya puas dengan orang-orang yang telah diangkatnya ke tampuk kekuasaan. Sebuah anekdot yang berasal dari tahun-tahun terakhirnya, yang disampaikan oleh Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab, mengingat bagaimana Khalifah, dalam percakapan akrab dengan Ishaq, menyesalkan bahwa ia telah membuat pilihan yang buruk dalam hal ini: sementara saudaranya al-Ma'mun telah membesarkan empat pelayan yang sangat baik dari Thahiriyah, ia telah membesarkan al-Afsyin, yang telah meninggal; Asyinas, "seorang yang lemah hati dan pengecut"; Itakh, "yang sama sekali tidak penting"; dan Wasif, "seorang pelayan yang tidak berguna". Ishaq sendiri kemudian menyatakan bahwa hal ini terjadi karena, sementara al-Ma'mun telah menggunakan orang-orang dengan koneksi dan pengaruh lokal, al-Mu'tashim telah menggunakan orang-orang yang tidak memiliki akar dalam komunitas Muslim, yang dengan sedih disetujui oleh Khalifah.[85][86]

Pendirian Samarra

[sunting | sunting sumber]

Tentara Turki pada awalnya ditempatkan di Bagdad, tetapi dengan cepat berkonflik dengan sisa-sisa pemerintahan lama Abbasiyah di kota itu dan penduduk kota itu. Penduduk kota itu merasa kesal karena kehilangan pengaruh dan peluang karier mereka karena pasukan asing, yang juga sering tidak disiplin dan kasar, tidak berbicara bahasa Arab, dan baru saja masuk Islam atau masih kafir. Peristiwa kekerasan antara penduduk dan Turki pun menjadi hal yang biasa.[87]

Ini adalah faktor utama dalam keputusan al-Mu'tashim pada tahun 836 untuk mendirikan ibu kota baru di Samarra, sekitar 80 mil (130 km) di utara Bagdad, tetapi ada pertimbangan lain yang sedang dimainkan. Mendirikan ibu kota baru adalah pernyataan publik tentang pembentukan rezim baru. Menurut Tayeb El-Hibri, hal itu memungkinkan istana untuk ada "jauh dari penduduk Bagdad dan dilindungi oleh pengawal baru pasukan asing, dan di tengah budaya kerajaan baru yang berputar di sekitar tanah istana yang luas, tontonan publik, dan pencarian yang tampaknya tak henti-hentinya untuk pemanjaan diri yang santai", sebuah pengaturan yang dibandingkan oleh Oleg Grabar dengan hubungan antara Paris dan Versailles setelah Louis XIV.[88][89] Dengan menciptakan kota baru di daerah yang sebelumnya tidak berpenghuni, al-Mu'tashim dapat memberi penghargaan kepada pengikutnya dengan tanah dan peluang komersial tanpa biaya untuk dirinya sendiri dan bebas dari kendala apa pun, tidak seperti Bagdad dengan kelompok kepentingan yang mapan dan harga properti yang tinggi. Faktanya, penjualan tanah tampaknya telah menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi kas negara—dalam kata-kata Kennedy, "semacam spekulasi properti raksasa yang dapat menguntungkan pemerintah dan para pengikutnya".[88]

Ruang dan kehidupan di ibu kota baru diatur dengan ketat: daerah pemukiman dipisahkan dari pasar, dan militer diberi kantonmennya sendiri, terpisah dari penduduk biasa dan masing-masing menjadi rumah bagi kontingen etnis tertentu dari tentara (seperti Turki atau resimen Magharibah). Kota ini didominasi oleh masjid-masjidnya (yang paling terkenal di antaranya adalah Masjid Agung Samarra yang dibangun oleh Khalifah al-Mutawakkil pada tahun 848–852) dan istana-istana, dibangun dengan gaya megah oleh para khalifah dan komandan senior mereka, yang diberi properti yang luas untuk dikembangkan.[88][90] Tidak seperti Bagdad, ibu kota baru itu adalah ciptaan yang sepenuhnya buatan. Karena letaknya yang buruk dalam hal pasokan air dan komunikasi sungai, keberadaannya ditentukan semata-mata oleh kehadiran istana khalifah, dan ketika ibu kota kembali ke Bagdad, enam puluh tahun kemudian, Samarra dengan cepat ditinggalkan.[91] Oleh karena itu, reruntuhan ibu kota Abbasiyah masih ada, dan kota tersebut dapat dipetakan dengan sangat akurat oleh para arkeolog modern.[92]

Keluarga

[sunting | sunting sumber]

Salah satu istri al-Mu'tashim adalah Badhal. Dia sebelumnya adalah selir sepupunya Ja'far bin al-Hadi, saudara-saudaranya al-Amin dan al-Ma'mun, dan Ali bin Hisyam. Dia berasal dari Madinah dan dibesarkan di Basrah. Digambarkan sebagai wanita menawan dengan kulit putih, dia dipuji karena bakat musiknya, terutama keterampilannya dalam memainkan alat musik, dan dikenal karena kemampuannya yang luar biasa sebagai penulis lagu dan penyanyi.[93] Salah satu selirnya adalah Qaratis, seorang Yunani, dan ibu dari putra sulungnya, bakal khalifah al-Watsiq. Dia meninggal pada 16 Agustus 842 di Kufah, dan dimakamkan di istana pangeran Abbasiyah, Dawud bin Isa.[94] Selir lainnya adalah Syuja. Dia berasal dari Khwarazm,[95] dan berhubungan dengan Musa bin Bugha.[96] Dia adalah ibu dari calon khalifah al-Mutawakkil, dan meninggal pada tanggal 19 Juni 861 di al-Ja'fariyyah. Cucunya, khalifah al-Muntashir, melakukan salat jenazah dan dia dimakamkan di Masjid Jumat.[95][97]

- Anak

- Abu Ja'far Harun, memerintah sebagai Khalifah al-Watsiq. Ia adalah putra tertua al-Mu'tashim.

- Abu al-Fadl Ja'far, bertakhta sebagai Khalifah al-Mutawakkil.

- Muhammad, ayah dari Khalifah al-Musta'in.[98]

- Ahmad.[99]

- Al-Abbas.[99]

- Aisyah, seorang penyair.[100]

al-Mu'tashim dalam sastra

[sunting | sunting sumber]Al-Mu'tashim ditampilkan dalam epik Arab dan Turki abad pertengahan Delhemma, yang menampilkan versi fiksional dari peristiwa-peristiwa dari perang Arab-Bizantium. Di dalamnya, al-Mu'tashim membantu para pahlawan mengejar pengkhianat dan murtad Uqba di beberapa negara "dari Spanyol ke Yaman", sebelum menyalibnya di hadapan Konstantinopel. Sekembalinya, pasukan Muslim disergap dalam sebuah serangan oleh Bizantium, dan hanya 400 orang, termasuk Khalifah dan sebagian besar pahlawan, yang berhasil melarikan diri. Sebagai balasan, penerus al-Mu'tashim, al-Watsiq, meluncurkan sebuah kampanye melawan Konstantinopel, di mana ia mengangkat seorang gubernur Muslim.[101]

Nama al-Mu'tashim digunakan untuk karakter fiksi dalam cerita The Approach to Al-Mu'tasim, yang ditulis pada tahun 1936 oleh penulis Argentina Jorge Luis Borges, yang muncul dalam antologinya Ficciones. Al-Mu'tashim yang dirujuk di sana bukanlah khalifah Abbasiyah, meskipun Borges menyatakan, mengenai al-Mu'tashim asli non-fiksi yang menjadi asal nama tersebut: "nama khalifah Abbasiyah kedelapan yang menang dalam delapan pertempuran, menjadi ayah dari delapan putra dan delapan putri, meninggalkan delapan ribu budak, dan memerintah selama delapan tahun, delapan bulan, dan delapan hari".[102]

Meskipun tidak sepenuhnya akurat, kutipan Borges mengutip ath-Thabari, yang mencatat bahwa ia "lahir di bulan kedelapan, adalah khalifah kedelapan, pada generasi kedelapan dari al-Abbas, rentang hidupnya adalah delapan puluh empat tahun, bahwa ia meninggal meninggalkan delapan putra[g] dan delapan putri, dan bahwa ia memerintah selama delapan tahun dan delapan bulan", dan mencerminkan referensi luas kepada al-Mu'tashim dalam sumber-sumber Arab sebagai al-Mutsamman ("orang delapan").[104]

Catatan

[sunting | sunting sumber]- ^ Menurut sejarawan Bagdad abad ke-10 al-Mas'udi, ia berusia 38 tahun dan dua bulan (menurut kalender Islam) saat naik takhta, dan berusia 46 tahun dan sepuluh bulan saat ia meninggal.[3]

- ^ Koleksi yang kini dikenal sebagai Seribu Satu Malam dibangun dari waktu ke waktu dari fondasi terjemahan dan adaptasi abad ke-8 dari materi Persia dan India. Banyak cerita yang ditambahkan selama periode Abbasiyah terjadi di Bagdad; di antaranya adalah siklus cerita seputar Harun ar-Rasyid, di mana ia ditampilkan sebagai penguasa teladan.[6]

- ^ Hubungan antara Abbasiyah dan Bani Ali bermasalah dan mengalami banyak perubahan. Bani Ali, yang mengklaim sebagai keturunan dari menantu Muhammad, Ali, telah menjadi titik fokus dari beberapa pemberontakan yang gagal yang ditujukan terhadap Umayyah—yang rezimnya secara luas dianggap menindas dan lebih peduli dengan aspek duniawi kekhalifahan daripada ajaran Islam—yang terinspirasi oleh keyakinan bahwa hanya "orang pilihan dari Keluarga Muhammad" (al-riḍā min Āl Muḥammad) yang akan memiliki bimbingan ilahi yang diperlukan untuk memerintah menurut Al-Qur'an dan Sunnah dan menciptakan pemerintahan Islam yang benar-benar akan membawa keadilan bagi masyarakat Muslim. Namun, keluarga Abbasiyah, yang seperti Bani Ali merupakan bagian dari klan Bani Hasyim dan karenanya merupakan anggota "Keluarga Nabi" yang lebih luas, yang merebut Kekhalifahan dalam Revolusi Abbasiyah.[19][20] Setelah itu, Abbasiyah mencoba untuk mendapatkan dukungan Bani Ali atau setidaknya persetujuan melalui gaji dan penghargaan di istana, tetapi beberapa, terutama cabang Bani Ali Zaidiyah dan Hasaniyah, terus menolak Abbasiyah sebagai perampas kekuasaan. Setelah itu, periode upaya perdamaian bergantian dengan periode penindasan oleh khalifah, yang memicu pemberontakan Bani Ali yang diikuti oleh penganiayaan besar-besaran terhadap Bani Ali dan pendukung mereka.[21][22]

- ^ Sekitar tahun 819, keempat putra Asad bin Saman diberi kekuasaan atas kota-kota di Asia Tengah (Samarkand, Farghana, Shash, dan Herat) sebagai hadiah atas dukungan mereka terhadap al-Ma'mun. Jabatan-jabatan ini menjadi hak turun-temurun dalam keluarga, yang menandai dimulainya kebangkitan dinasti Samaniyah yang otonom, yang pada akhir abad tersebut menguasai seluruh Khurasan dan sebagian besar wilayah Transoxiana.[25]

- ^ Sumber-sumber Arab melaporkan cerita-cerita anekdotal dan sangat berbeda tentang penyakit terakhir al-Ma'mun, termasuk beberapa yang mengklaim bahwa ia diracuni oleh Abu Ishaq, atau bahwa penyakitnya adalah akibat dari "operasi yang tidak perlu yang dilakukan oleh seorang dokter yang bertindak atas perintah [Abu Ishaq]".[53]

- ^ Suasana hati yang muram dan memberontak dari para abnāʾ dan elemen-elemen Iran dari elite Abbasiyah disampaikan oleh ath-Thabari, yang melaporkan dua dari para konspirator terkemuka, Amr al-Farghani dan Ahmad bin al-Khalil bin Hisyam, menggerutu selama pengepungan Amorion tentang direndahkannya mereka oleh Asyinas, "budak ini, putra seorang pelacur", dan bahwa mereka lebih baik membelot ke Bizantium daripada terus melayani di bawahnya.[71]

- ^ Hanya enam putra yang dituliskan oleh Ya'qubi: Harun al-Watsiq, Ja'far al-Mutawakkil, Muhammad, Ahmad, Ali, dan Abdallah.[103]

Referensi

[sunting | sunting sumber]- ^ a b c d Bosworth 1993, hlm. 776.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 208–209.

- ^ Masudi 2010, hlm. 222, 231.

- ^ Masudi 2010, hlm. 222.

- ^ Kennedy 2006, hlm. 173, 213.

- ^ Marzolph 2007.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 145–146.

- ^ El-Hibri 2010, hlm. 280–284.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. xiii.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 209.

- ^ Kennedy 2006, hlm. 215.

- ^ a b c Kennedy 2006, hlm. 213.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 147–151.

- ^ Gordon 2001, hlm. 27–28.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 151–153.

- ^ Gordon 2001, hlm. 28–29.

- ^ a b c d Kennedy 2004a, hlm. 156.

- ^ Gordon 2001, hlm. 25.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 123–127.

- ^ El-Hibri 2010, hlm. 269–271.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 130–131, 136, 139, 141.

- ^ El-Hibri 2010, hlm. 272.

- ^ Bosworth 1987, hlm. 37–39.

- ^ Bosworth 1987, hlm. 45.

- ^ Frye 1975, hlm. 136ff..

- ^ a b Kennedy 2004a, hlm. 156–157.

- ^ Gordon 2001, hlm. 27.

- ^ Stillman 2003, hlm. 62.

- ^ Gordon 2001, hlm. 28.

- ^ a b El-Hibri 2010, hlm. 290.

- ^ a b Kennedy 2004a, hlm. 155.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 153–155.

- ^ El-Hibri 2010, hlm. 286–288.

- ^ El-Hibri 2010, hlm. 288, 290.

- ^ a b Kennedy 2001, hlm. 121–122.

- ^ Gordon 2001, hlm. 6–8.

- ^ a b Kennedy 2004a, hlm. 157.

- ^ a b El-Hibri 2010, hlm. 296.

- ^ Gordon 2001, hlm. 7–8.

- ^ Gordon 2001, hlm. 25–26.

- ^ Gordon 2001, hlm. 26, 30–34, 45.

- ^ a b Bosworth 1987, hlm. 67–68.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 98 (note 281).

- ^ Bosworth 1987, hlm. 178.

- ^ Kennedy 1998, hlm. 81–82.

- ^ Kennedy 1998, hlm. 82–83.

- ^ a b Brett 2010, hlm. 553.

- ^ Treadgold 1988, hlm. 268, 272–273.

- ^ Bosworth 1987, hlm. 186–188.

- ^ Treadgold 1988, hlm. 275–276.

- ^ Kennedy 1998, hlm. 83.

- ^ Treadgold 1988, hlm. 278–279.

- ^ Cooperson 2005, hlm. 121.

- ^ Bosworth 1987, hlm. 198–199.

- ^ Treadgold 1988, hlm. 279–281.

- ^ Bosworth 1987, hlm. 222–223, 225.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 1.

- ^ Kennedy 2006, hlm. 213–215.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 1–2 (esp. note 2).

- ^ Kennedy 2006, hlm. 215–216.

- ^ Treadgold 1988, hlm. 281.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 2.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 155, 156.

- ^ a b Kennedy 2004a, hlm. 158–159.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 159.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 159–160.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 160–161.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 28–35.

- ^ Kennedy 2006, hlm. 216–217.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 161.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 112.

- ^ Bosworth 1991, hlm. xv, 121–134.

- ^ Gordon 2001, hlm. 48–49, 76–77.

- ^ Kennedy 2006, hlm. 224–227.

- ^ a b c Gordon 2001, hlm. 77.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 178.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 178 (note 504).

- ^ Bosworth 1991, hlm. 201.

- ^ a b Kennedy 2006, hlm. 227.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 180–185.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 179.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 185–193.

- ^ Kennedy 2006, hlm. 227–229.

- ^ Gordon 2001, hlm. 77–78.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 212–215.

- ^ Kennedy 2006, hlm. 230–231.

- ^ Kennedy 2006, hlm. 218–219.

- ^ a b c Kennedy 2004a, hlm. 163.

- ^ El-Hibri 2010, hlm. 296–297.

- ^ El-Hibri 2010, hlm. 297–298.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 163–164.

- ^ Kennedy 2006, hlm. 219–220.

- ^ Caswell, F.M. (2011). The Slave Girls of Baghdad: The Qiyan in the Early Abbasid Era. Bloomsbury Publishing. hlm. 245. ISBN 978-1-78672-959-0.

- ^ Kraemer 1989, hlm. 3–4.

- ^ a b Masudi 2010, hlm. 238, 258.

- ^ Gordon 2001, hlm. 80.

- ^ Kraemer 1989, hlm. 190.

- ^ Saliba 1985, hlm. 2.

- ^ a b al-Zubayr, A.R.I.; Qaddūmī, G.Ḥ. (1996). Book of Gifts and Rarities. Harvard Middle Eastern monographs. Center for Middle Eastern Studies of Harvard University. hlm. 139. ISBN 978-0-932885-13-5.

- ^ Guthrie, Shirley (1 August 2013). Arab Women in the Middle Ages: Private Lives and Public Roles. hlm. 130.

- ^ Canard 1965, hlm. 233–239, esp. 236.

- ^ "The Approach to al-Mu'tasim". Translated and published by Norman Thomas di Giovanni. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 March 2016. Diakses tanggal 20 September 2014.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 209, note 620.

- ^ Bosworth 1991, hlm. 209, esp. note 621.

Bibliografi

[sunting | sunting sumber]- Ayalon, David (1994). "The Military Reforms of Caliph al-Mu'tasim: Their Background and Consequences". Islam and the Abode of War: Military Slaves and Islamic Adversaries. Variorum Collected Studies Series. Brookfield, VT: Ashgate Publishing. hlm. 1–39. ISBN 978-0-86078-430-2.

- Bosworth, C.E., ed. (1987). The History of al-Ṭabarī, Volume XXXII: The Reunification of the ʿAbbāsid Caliphate: The Caliphate of al-Maʾmūn, A.D. 813–33/A.H. 198–213. Seri SUNY dalam Studi Timur Dekat. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-88706-058-8.

- Bosworth, C.E., ed. (1991). The History of al-Ṭabarī, Volume XXXIII: Storm and Stress Along the Northern Frontiers of the ʿAbbāsid Caliphate: The Caliphate of al-Muʿtasim, A.D. 833–842/A.H. 218–227. Seri SUNY dalam Studi Timur Dekat. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-0493-5.

- Bosworth, C. E. (1993). "al-Muʿtaṣim Bi'llāh"

. Dalam Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P.; Pellat, Ch. Encyclopaedia of Islam. Volume VII: Mif–Naz (edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. hlm. 776. ISBN 978-90-04-09419-2.

. Dalam Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P.; Pellat, Ch. Encyclopaedia of Islam. Volume VII: Mif–Naz (edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. hlm. 776. ISBN 978-90-04-09419-2. - Brett, Michael (2010). "Egypt". Dalam Robinson, Chase F. The New Cambridge History of Islam, Volume 1: The Formation of the Islamic World, Sixth to Eleventh Centuries. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 506–540. ISBN 978-0-521-83823-8.

- Canard, Marius (1965). "D̲h̲u 'l-Himma"

. Dalam Lewis, B.; Pellat, Ch.; Schacht, J. Encyclopaedia of Islam. Volume II: C–G (edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. hlm. 233–239. OCLC 495469475.

. Dalam Lewis, B.; Pellat, Ch.; Schacht, J. Encyclopaedia of Islam. Volume II: C–G (edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. hlm. 233–239. OCLC 495469475. - Cooperson, Michael (2005). Al Ma'mun. Makers of the Muslim world. Oxford: Oneworld. ISBN 978-1851683864.

- El-Hibri, Tayeb (2010). "The empire in Iraq, 763–861". Dalam Robinson, Chase F. The New Cambridge History of Islam, Volume 1: The Formation of the Islamic World, Sixth to Eleventh Centuries. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 269–304. ISBN 978-0-521-83823-8.

- Freely, John (2015). Light from the East: How the Science of Medieval Islam Helped to Shape the Western World. London and New York: I.B. Tauris. ISBN 978-1-78453-138-6.

- Frye, R. N. (1975). "The Sāmānids". Dalam Frye, Richard N. The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 136–161. ISBN 0-521-20093-8.

- Gordon, Matthew S. (2001). The Breaking of a Thousand Swords: A History of the Turkish Military of Samarra (A.H. 200–275/815–889 C.E.)

. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 0-7914-4795-2.

. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 0-7914-4795-2. - Ibn al-Sāʿī (2017). Consorts of the Caliphs: Women and the Court of Baghdad. Translated by Shawkat M. Toorawa and the Editors of the Library of Arabic Literature. Introduction by Julia Bray, Foreword by Marina Warner. New York: New York University Press. ISBN 978-1-4798-0477-1.

- Kennedy, Hugh (1990). "The ʿAbbasid Caliphate: A Historical Introduction". Dalam Ashtiany, Julia; Johnstone, T. M.; Latham, J. D.; Serjeant, R. B.; Smith, G. Rex. ʿAbbasid Belles Lettres. The Cambridge History of Arabic Literature. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 1–15. ISBN 978-0-521-24016-1.

- Kennedy, Hugh (1998). "Egypt as a province in the Islamic caliphate, 641–868". Dalam Petry, Carl F. The Cambridge History of Egypt, Volume 1: Islamic Egypt, 640–1517. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 62–85. ISBN 0-521-47137-0.

- Kennedy, Hugh (2001). The Armies of the Caliphs: Military and Society in the Early Islamic State. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-25093-5.

- Kennedy, Hugh (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (edisi ke-Second). Harlow: Longman. ISBN 978-0-582-40525-7.

- Kennedy, Hugh (2004b). "The Decline and Fall of the First Muslim Empire". Der Islam. 81: 3–30. doi:10.1515/islm.2004.81.1.3. ISSN 0021-1818.

- Kennedy, Hugh (2006). When Baghdad Ruled the Muslim World: The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty. Cambridge, Massachusetts: Da Capo Press. ISBN 978-0-306814808.

- Kraemer, Joel L., ed. (1989). The History of al-Ṭabarī, Volume XXXIV: Incipient Decline: The Caliphates of al-Wāthiq, al-Mutawakkil and al-Muntaṣir, A.D. 841–863/A.H. 227–248. Seri SUNY dalam Studi Timur Dekat. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-88706-874-4.

- Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". Dalam Frye, Richard N. The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 198–249. ISBN 0-521-20093-8.

- Marzolph, Ulrich (2007). "Arabian Nights"

. Dalam Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett. Encyclopaedia of Islam, THREE. Brill Online. ISSN 1873-9830.

. Dalam Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett. Encyclopaedia of Islam, THREE. Brill Online. ISSN 1873-9830. - Masudi (2010) [1989]. The Meadows of Gold: The Abbasids. Diterjemahkan oleh Paul Lunde and Caroline Stone. London and New York: Routledge. ISBN 978-0-7103-0246-5.

- Mottahedeh, Roy (1975). "The ʿAbbāsid Caliphate in Iran". Dalam Frye, Richard N. The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 57–90. ISBN 0-521-20093-8.

- Saliba, George, ed. (1985). The History of al-Ṭabarī, Volume XXXV: The Crisis of the ʿAbbāsid Caliphate: The Caliphates of al-Mustaʿīn and al-Muʿtazz, A.D. 862–869/A.H. 248–255. Seri SUNY dalam Studi Timur Dekat. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-87395-883-7.

- Sarton, George (1927). Introduction to the History of Science, Volume I. From Homer to Omar Khayyam. Baltimore: Carnegie Institution of Washington. OCLC 874972552.

- Stillman, Yedida Kalfon (2003). Norman A. Stillman, ed. Arab Dress, A Short History: From the Dawn of Islam to Modern Times (edisi ke-Revised Second). Leiden and Boston: Brill. ISBN 978-90-04-11373-2.

- Treadgold, Warren (1988). The Byzantine Revival, 780–842. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-1462-4.

- Vasiliev, Alexander A. (1935). Byzance et les Arabes, Tome I: La dynastie d'Amorium (820–867). Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae (dalam bahasa French). French ed.: Henri Grégoire, Marius Canard. Brussels: Éditions de l'Institut de philologie et d'histoire orientales. OCLC 181731396.

- Zetterstéen, K. V. (1987). "al-Muʿtaṣim bi 'llāh, Abū Isḥāḳ Muḥammad". Dalam Houtsma, Martijn Theodoor. E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913–1936, Volume VI: Morocco–Ruzzik. Leiden: Brill. hlm. 785. ISBN 978-90-04-08265-6.

al-Mu'tashim Lahir: 796 Meninggal: 5 Januari 842

| ||

| Jabatan Islam Sunni | ||

|---|---|---|

| Didahului oleh: al-Ma'mun |

Khalifah Kekhalifahan Abbasiyah 9 Agustus 833 – 5 Januari 842 |

Diteruskan oleh: al-Watsiq |