Anikonisme dalam Buddhisme

| Bagian dari seri tentang |

| Buddhisme |

|---|

|

| Anikonisme |

|---|

| Agama di Indonesia |

| Agama lainnya |

Sejak dimulainya studi serius tentang sejarah seni Buddhis pada tahun 1890-an, fase paling awal Buddhisme, yang berlangsung hingga abad ke-1 M, digambarkan sebagai fase anikonis; Sang Buddha hanya direpresentasikan melalui simbol-simbol seperti singgasana kosong, pohon Bodhi, kuda tanpa penunggang dengan payung yang melayang di atas ruang kosong (di Sanchi), jejak kaki Buddha, dan roda Dharma.[2]

Anikonisme dalam kaitannya dengan perwujudan Buddha ini sesuai dengan aturan suatu aliran Buddhis kuno yang melarang untuk menampilkan penggambaran seni Sang Buddha dalam wujud manusia, yang diketahui dari Vinaya (peraturan kerahiban) aliran Sarvāstivāda:

"Oleh karena tidak diperbolehkan membuat perwujudan tubuh Buddha, saya menyampaikan aspirasi agar Buddha mengabulkan perizinan untuk dapat membuat perwujudan Bodhisatwa pengiring. Apakah itu dapat diterima?" Sang Buddha menjawab: "Anda boleh membuat perwujudan Bodhisatwa".[3]

Meskipun masih ada perdebatan, representasi antropomorfik pertama dari Buddha sendiri sering dianggap sebagai hasil interaksi Buddhisme dengan budaya Yunani, khususnya di Gandhara, sebuah teori yang pertama kali dijelaskan secara lengkap oleh Alfred A. Foucher, namun dikritik sejak awal oleh Ananda Coomaraswamy. Foucher juga menjelaskan asal usul simbol anikonis itu sendiri dalam suvenir kecil yang dibawa dari situs ziarah utama sehingga dikenal dan dipopulerkan sebagai simbol peristiwa yang terkait dengan situs tersebut. Penjelasan lainnya adalah pandangan kuno yang menganggap bahwa penggambaran yang mewakili seseorang yang telah mencapai Nirwana merupakan suatu hal yang tidak pantas.[4]

Namun, pada tahun 1990, gagasan anikonisme dalam agama Buddha ditentang oleh Susan Huntington, yang memicu perdebatan sengit di antara para ahli yang masih berlanjut.[5] Ia berpendapat bahwa penggambaran adegan-adegan yang diklaim anikonis sebenarnya karena penggambaran tersebut tidak menggambarkan adegan yang fokus pada perwujudan Sang Buddha, melainkan fokus pada perwujudan tempat terjadinya adegan tersebut. Oleh karena itu, penggambaran singgasana yang kosong semata-mata menggambarkan singgasana peninggalan di Bodh Gaya atau di berbagai tempat lain. Dia menunjukkan fakta bahwa, sejauh ini, hanya ada satu sumber referensi tidak langsung terkait aturan anikonis dalam agama Buddha, dan referensi tersebut hanya berkaitan dengan satu aliran saja, yaitu Sarvāstivāda.[2]

Galeri

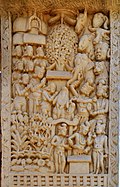

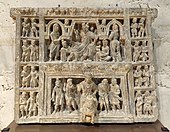

[sunting | sunting sumber]Beberapa penggambaran anikonis yang dapat ditemukan dalam berbagai karya seni Buddhis kuno:[6][4]

-

Pilar dengan Naga Mucalinda yang sedang melindungi singgasana Sang Buddha. Pilar pagar dari Jagannath Tekri, Pauni (Distrik Bhandara). Abad ke-2 hingga ke-1 SM. National Museum of India.

-

Representasi anikonis dari serangan Mara terhadap Buddha, dengan singgasana kosong, abad ke-2, Amaravati, India.

-

Pengabdian kepada singgasana Buddha yang kosong, Kanaganahalli, abad ke-1 hingga ke-3 Masehi

Anikonisme dan antropomorfisme

[sunting | sunting sumber]Tergantung pada aliran seni atau periodenya, Sang Buddha hanya dapat digambarkan dengan simbol-simbol terkait, atau dalam bentuk antropomorfologi, dalam karya seni serupa.[4][7]

| Sanchi dan Seni Buddha-Yunani Gandhara | |||||

| Mimpi Ratu Maya | Keberangkatan Agung | Serangan Mara | Kecerahan | Sang Buddha Berkhotbah | |

| Sanchi

(abad ke-1. SM) |

Mimpi Ratu Maya, ibu Sang Buddha, tentang seekor gajah putih. |

Sang Buddha, di bawah payung kereta, tidak diilustrasikan. |

Sang Buddha dilambangkan dengan singgasana yang kosong. |

Sang Buddha dilambangkan dengan singgasana yang kosong. |

Sang Buddha dilambangkan dengan singgasana yang kosong. |

| Seni Buddhis-Yunani

Gandhara (abad ke-1 M-abad ke-4 M) |

Ilustrasi yang sangat mirip dari Gandhara. |

Perwujudan manusia dari Sang Buddha meninggalkan kota. |

Perwujudan Sang Buddha diilustrasikan secara terpusat. |

Perwujudan Sang Buddha diilustrasikan secara terpusat. |

Perwujudan Sang Buddha diilustrasikan secara terpusat. |

Periode selanjutnya

[sunting | sunting sumber]Pada periode-periode selanjutnya, kedua aliran utama agama Buddha banyak memanfaatkan seni representasional. Wihara beraliran Theravāda dan situs-situs lain biasanya berkonsentrasi pada satu perwujudan Buddha berukuran besar, sedangkan wihara beraliran Mahāyāna memiliki jumlah patung yang lebih banyak dari figur-figur yang lebih beragam dengan variasi tingkat signifikansi spiritual yang berbeda-beda. Akan tetapi, beberapa aliran, seperti Buddhisme Zen di Jepang, juga menunjukkan kecenderungan umum terhadap anikonisme, meskipun tanpa larangan khusus terhadap penggambaran figuratif.

Referensi

[sunting | sunting sumber]- ^ Marshall hal.58 Third Panel

- ^ a b S. L. Huntington, Early Buddhist art and the theory of aniconism, Art Journal, 49:4 (1990): 401–8.

- ^ Rhi, Ju-Hyung (1994). "From Bodhisattva to Buddha: The Beginning of Iconic Representation in Buddhist Art". Artibus Asiae. 54 (3/4): 220–221. doi:10.2307/3250056. JSTOR 3250056.

- ^ a b c Krishan, Yuvraj; Tadikonda, Kalpana K. (1996). The Buddha Image: Its Origin and Development (dalam bahasa Inggris). Bharatiya Vidya Bhavan. ISBN 978-81-215-0565-9.

- ^ Lihat note 7 di sini untuk pembaruan mengenai kontroversi tersebut pada tahun 2007, dan di sini untuk pembaruan lainnya dari tahun 2001.

- ^ "The bas-relief at Pauni or Bharhut in India, which dates back to about the second century B.C., represents a vacant throne protected by a naga with many heads. It also bears an inscription of the Naga Mucalinda (Fig. 3)" SPAFA Digest: Journal Of SEAMEO Project in Archaeology and Fine Arts (SPAFA) (dalam bahasa Inggris). SPAFA Co-ordinating Unit. 1987. hlm. 4.

- ^ Dehejia, Vidya (1991). "Aniconism and the Multivalence of Emblems". Ars Orientalis. 21: 45–66. ISSN 0571-1371. JSTOR 4629413.